Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimizzati. La chiusura del banner mediante

selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X o tramite il pulsante "Continua la

navigazione" comporta la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti

di tracciamento diversi da quelli sopracitati.

COOKIE POLICY

Palude Bruschera

A sud del centro di Angera si trova la più ampia zona umida presente sul lato occidentale del Lago Maggiore. La Palude Bruschera si estende per 164 ettari di superficie ed è una delle più importanti zone umide della provincia di Varese.

Descrizione

Inquadramento generale

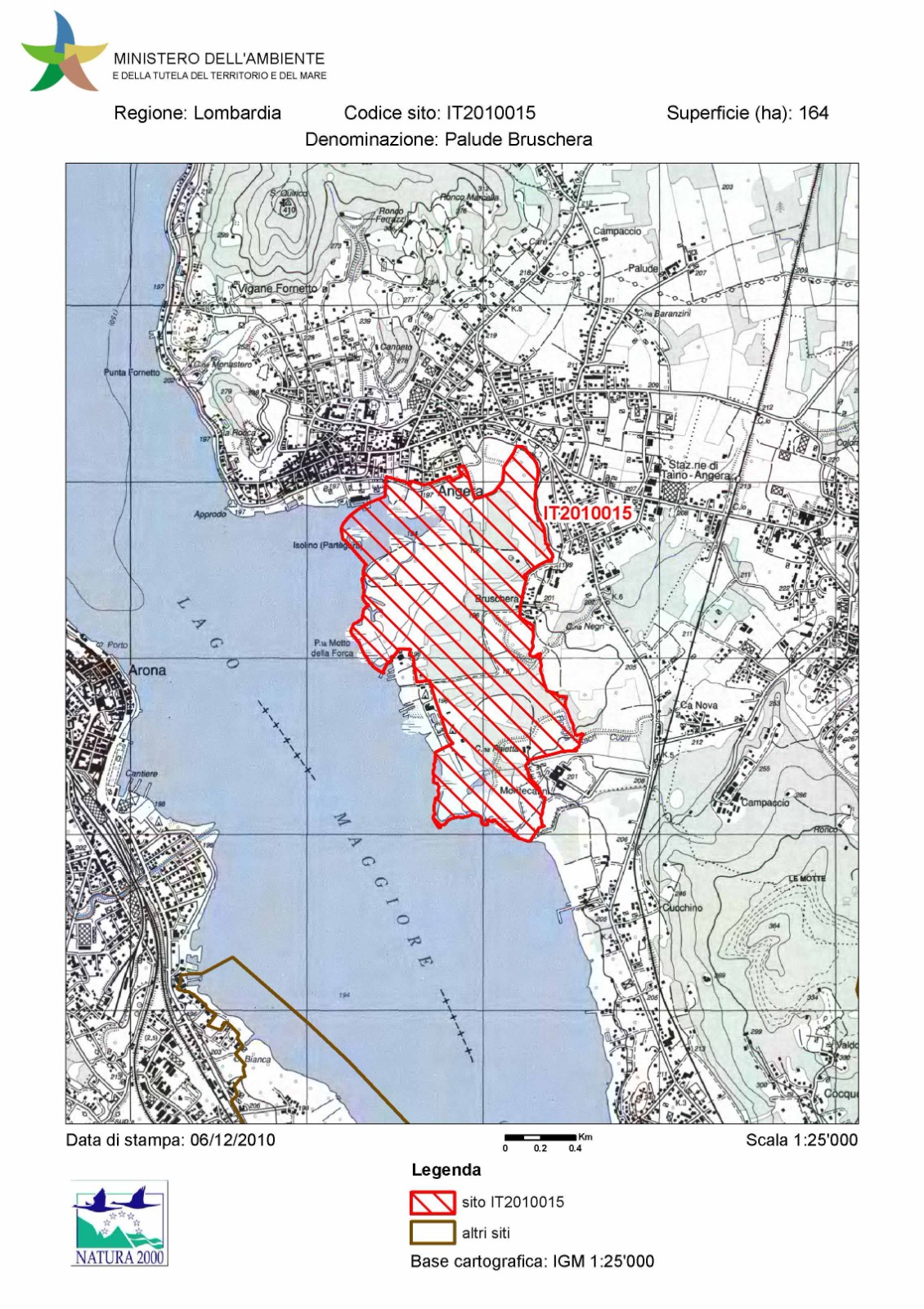

La Palude Bruschera è una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva Habitat. Rientra quindi nella Rete Natura 2000 ed è caratterizzata dalla presenza di canneti, foreste alluvionali e zone paludose, ambienti di interesse in quanto habitat importanti per le specie vegetali che li compongono e le specie animali che li abitano (Fig. 1).

Fig. 1. I confini della ZSC Palude Bruschera (IT2010015).

La Palude Bruschera si sovrappone a un'altra area della rete Natura 2000, più ampia e che si disloca nei sette comuni fra Monvalle e Sesto Calende, che si chiama Canneti del Lago Maggiore. Si tratta di una Zona di Protezione Speciale (ZPS), individuata ai sensi della Direttiva Uccelli, di grande importanza per le specie di uccelli che la frequentano in modo stabile o in migrazione nel corso dell'anno (Fig. 2).

Fig.2 I confini della ZPS Canneti del Lago Maggiore (IT2010502).

La Rete Natura 2000 ha consentito la tutela dal punto di vista naturalistico della Palude Bruschera, assicurando a questo speciale ecosistema di potersi conservare per le generazioni future.

Accenni naturalistici

Nel contesto della Palude Bruschera, un habitat estremamente rilevante per superficie è quello del canneto a cannuccia di palude Phragmites australis (fragmiteto). Sono di notevole interesse anche gli stagni interni, in cui si sviluppa in periodo estivo il nanufero Nuphar lutea, pianta sommersa simile alle ninfee ma con i fiori gialli e le cui lamine fogliari si estendono sopra lo specchio d'acqua per il periodo vegetativo formando un habitat particolare (lamineto).

Essendo in un luogo prossimo al lago e soggetto a esondazioni più o meno regolari, le piante che si sviluppano sono tipicamente igrofile, vale a dire adattate ad ambienti fortemente caratterizzati dalla presenza di acqua tutto l'anno. L'ontano nero Alnus glutinosa è la specie preponderante nelle formazioni alluvionali (alnete). Ad essa sono associate anche altre piante, come i frassini maggiori Fraxinus excelsior e i salici bianchi Salix alba, mentre fra le erbacee sono degne di nota la felce florida Osmunda regalis (Fig. 3)e la felce penna di struzzo Matteuccia struthiopteris (felce rara in Italia e protetta in Regione Lombardia).

Nelle aree più interne e meridionali della ZSC, la formazione dominante è quella del querco-carpineto planiziale con la presenza di farnia Quercus robur, a cui si associano altre piante come ad esempio il nocciolo Corylus avellana.

Fig. 3. Un individuo di felce florida rinvenuto presso la Palude Bruschera (foto Milo Manica)

Per quanto riguarda la componente animale bisogna ricordare fra le specie ittiche di interesse il luccio Exos cisalpinus e il triotto Rutilus aula. Fra le specie censite negli anni '90 risulta presente anche il ghiozzo padano Padogobius bonelli, endemico dell'Italia settentrionale. La presenza di questa specie è stata confermata di recente grazie al recente progetto di monitoraggio Canneti in Rete, coordinato dalla Provincia di Varese.

Per gli anfibi non si può non nominare la rana di Lataste Rana latastei, endemica di Pianura Padana, Svizzera meridionale e Istria. Si tratta di una piccola rana rossa (Fig. 4) che trova il proprio habitat di elezione nelle foreste alluvionali, amando acque pulite, ferme e ombreggiate.

Fig. 4. Individuo di Rana di Lataste fotografato presso la Palude Bruschera (foto Milo Manica)

La classe degli uccelli è sicuramente la più rappresentata fra i vertebrati, con oltre 300 specie censite grazie alle ricerche del Gruppo Insubrico di Ornitologia, condotte negli scorsi anni. Fra questi animali, grande rilievo rivestono le specie legate all'acqua come le anatre, gli aironi, gli svassi, alcuni rallidi come la folaga Fulica atra e il coloratissimo martin pescatore Alcedo atthis che con un po' di pazienza è possibile osservare sulle rive del lago o nelle zone interne mentre attende di tuffarsi alla ricerca delle prede (Fig. 5).

Fig. 5. Un martin pescatore in attesa di tuffarsi da un ramo al bordo di uno stagno (foto Milo Manica)

Cenni storici

All’Isolino Partegora, ex proprietà del conte Crivelli e oggi terreno di proprietà del Comune di Angera, troviamo il riferimento più remoto alla storia del sito: una lapide che ricorda il martirio di Sant'Arialdo. Qui la tradizione vuole che il 28 giugno 1066, per mano degli uomini di Oliva, nipote dell’Arcivescovo Guido da Velate, sia stato perpetrato il martirio di Arialdo Alciato. Egli era un diacono della Chiesa, fondatore del movimento religioso popolare della Pataria che combatteva il clero simoniaco.

Nella località Prato delle ossa (Pra' d'i oss), a nord del golfo in cui è presente l'isolino, una croce in ferro ricorda che il luogo era utilizzato come lazzaretto durante le epidemie; qui venivano erette le baracche per il ricovero degli appestati e nelle immediate vicinanze erano sepolti coloro che non superavano la malattia.

Un ulteriore riferimento remoto all’area è quello tratto dalle Lettere del signor don Alessandro Volta sull’aria infiammabile nativa delle paludi edito a Milano nel 1777, nel quale lo scienziato comasco annuncia la scoperta del metano nelle acque limacciose trovate costeggiando i canneti vicini ad Angera il 3 novembre 1776.

Fra le testimonianze che attestano la cospicua presenza antropica e di siti produttivi nell’area, si può citare l’estrazione dell’argilla per la fabbricazione di laterizi nella fornace dell’attiguo agglomerato rurale Cascina Bruschera superiore (inizio 1900), agglomerato nel quale era anche presente un mulino per grano, mosso dalle acque tratte dal torrente Vepra, il più importante corso d'acqua che attraversa la Palude Bruschera.

Gli unici insediamenti rurali storici presenti nell’area sono la Cascina Paietta e la Cascina Merla, oggi ridotte a ruderi, e alcuni fabbricati interni all'area del villaggio turistico. Nelle immediate vicinanze la già citata Cascina Bruschera superiore e la ex Cascina Bruschera inferiore che sorgeva nei pressi dell’ex Centro di Formazione Cariplo, al limite sud della zona protetta.

Fra le trasformazioni del sito, possiamo citare la bonifica della riva lacuale, lanciata dal Comune di Angera alla fine del 1800, che ha interessato la sponda antistante il centro abitato fino alla località Portello (Purtell), zona campo sportivo e campi da tennis, e quindi al confine del canneto più vasto che lambisce l’ansa di lago, chiamata Cantùn, a est dell’Isolino Partegora. Questa area di canneto, insieme a quella a nord dell'isolino (oggi scomparsa), è forse quella che è stata più sfruttata per la coltivazione della Cannuccia di palude un tempo utilizzata per le lettiere di allevamento del baco da seta e in edilizia.

Si ricordano anche gli interventi effettuati negli anni 1960 nell’area prospiciente l’Isolino Partegora, interventi che miravano alla creazione di un complesso di abitazioni che si affacciassero sull’acqua di canali artificiali. Dell’intervento restano solo le opere di riporto di materiale che hanno creato alcuni stagni isolati dal lago. Il classico percorso di visita alla palude Bruschera si snoda appunto su uno di questi riempimenti di riporto.

Il cosiddetto Barcùn (in un remoto passato probabilmente zona di attracco dei barconi per il trasporto delle merci) si trova lungo il percorso e costituisce il primo affaccio a lago in zona Cantùn.

Nei primi anni 2000, parte delle aree a canneto sono state convertite, in più fasi tramite realizzazione di argini, a bacino di fitodepurazione dell’impianto depurazione delle acque nere, operante nell’area della Palude Bruschera.

Altra modifica alla situazione originale è quella della zona detta Calcinùn (o Vasche della Magnesia). Su quest’area ci circa 7 ha, erano state realizzate e utilizzate per una trentina d’anni, delle vasche per la decantazione naturale dei carbonati di calcio e magnesio presenti nelle acque reflue delle aziende che dall’inizio del 1900 sfruttavano la dolomia della collina della Soara. L’intera area risulta rialzata di circa tre metri rispetto al livello medio del lago ed è stata donata al Comune di Angera nel 1995. Qui ora sorge l'area didattica, che accoglie i visitatori.

Le leggende dell'Isolino Partegora

La prima leggenda che riportiamo è tramandata dai pescatori: essa vuole che l’Isolino Partegora sia basato sul cappello della statua del San Carlone di Arona: il vento lo avrebbe strappato dalla testa della colossale statua e depositato nel lago. Il limo e la vegetazione, nel tempo, lo avrebbero quindi nascosto alla nostra vista.

A pochi metri di distanza dalla porzione più occidentale dell'isolino giace un masso erratico, ossia una testimonianza delle glaciazioni: i ghiacci hanno strappato porzioni di rocce da chilometri più a monte portandoli a valle; il loro scioglimento li ha fatti depositare lontano dai giacimenti originari. Si tratta del Sass Margunin (o Sass Margunée), che è sempre sommerso. In periodi di magra del lago, esso riaffiora e si dice che sulla sua superficie si possa leggere la frase: "Quando mi vedrete, piangerete" a testimonianza che i periodi di secca possano costituire un periodo difficile per limitate possibilità di pesca e scarsità di acqua per i campi.

Caccia e Pesca

Nella Palude Bruschera la caccia è ammessa sia in forma vagante che da capanno fisso. L'unico luogo dove non è ammessa è la parte settentrionale, coincidente con l'Oasi della Bruschera, zona di protezione faunistica istituita nel 1988. Oggigiorno le norme che regolamentano l'attività venatoria sono restrittive, con il divieto di praticarla in periodo riproduttivo. Questa riduzione del periodo venatorio ha già portato risultati eccezionali: basti pensare che agli inizi degli anni '80 del secolo scorso in Palude Bruschera erano segnalate 2-3 coppie nidificanti di germano reale, mezza dozzina di folaga e 2-3 di svasso maggiore, specie oggi comunissime e che proprio dopo la riduzione del periodo venatorio si sono riprese arrivando a decine di coppie nidificanti.

Altra attività antropica da sempre portata avanti dall'uomo è la pesca. Se da un lato porta con sé un bagaglio di tradizioni e usi storici, dall'altro spesso rischia di essere causa di disastri ecologici. In particolare, se si pensa che molte specie di pesci esotiche che sono state introdotte a fini alieutici sono diventate invasive, si può comprendere come la situazione può sfuggire di mano anche con gesti banali, come appunto quello di un'immissione di pesci in un lago. Risulta difficile pensare che le attività economiche di un paese rivierasco non siano, più o meno, legate alla pesca. E così è anche per Angera da sempre; il quartiere angerese dei pescatori era quello denominato “dell’Amore” (Mùu) nella zona a sud-ovest dell’attuale centro abitato.

La storia ha scritto per gli Angeresi anche un particolare capitolo, quello del privilegio rilasciato da Filippo IV, re di Spagna, nell’aprile del 1624 ed ancora oggi valido. Il documento stralcia dal feudo di Angera, concesso un anno prima al Cardinal Federico Borromeo, il diritto di pesca e lo dona agli abitanti che si vedono così liberi di pescare dal confine con Lisanza, a quello con Ispra (oggi includendo anche Ranco nell’uso civico).

Oggi il diritto è normato dalla convenzione Italo Elevetica di pesca e con limitazioni alle attrezzature, riportate nel Regolamento dell'Uso civico di pesca. Il pescatore professionista è ormai una rarità come lo sono, purtroppo, certe specie di pesci.

Tutta l’area della Palude Bruschera e alcune zone appena al di fuori di essa sono particolarmente ricche di sassaie (murèer o sassèer), ammassi di pietre tondeggianti realizzati a forma di cupola circolare, del diametro di circa un mero e mezzo e poste a poca distanza dalla riva (Fig. 6). Lungo il litorale del sito se ne contano almeno 200, di cui circa 35 presso la riva nord-ovest dell’Isolino Partegora. Ognuna aveva un proprietario ed erano state realizzate in particolare per la pesca delle anguille che si rifugiavano tra i sassi, venivano alimentate con la vicina vegetazione e, a maturità raggiunta, catturate.

Fig. 6. Una sassaia innevata vista dalla spiaggia del Cichiroeu, con la Rocca e il Santuario di Madonna della Riva sullo sfondo (foto Milo Manica)

Pressioni e minacce

Come molti altri ambienti naturali, anche la Palude Bruschera soffre l'incombenza della pressione antropica che nei secoli passati le ha sottratto terreno. Le attività umane presenti nell’area protetta e nelle zone circostanti sono normate poiché il sito fa parte della rete Natura 2000. Tuttavia vi sono fattori esterni che possono influire sulla conservazione degli ambienti e modificarne le componenti. Ne è esempio lampante la regolamentazione artificiale del livello delle acque del Verbano, con le dighe presenti a monte e a valle del lago.

Anche la frequentazione delle acque può influenzare l’equilibrio naturale: barche a motore sempre più numerose e più grandi alterano l’ambiente sonoro e creano onde che irrompono sulle sponde (e sulla vegetazione che ospitano).

Inoltre, le sostanze legate alle attività umane possono raggiungere l’area involontariamente: inquinamento dell’aria coi motori a combustione o attività industriali e domestiche, il percolamento di sostanze biocide e fertilizzanti derivanti dalle attività agricole, gli scarichi riversati nelle rogge sono tutti processi con cui gli inquinanti possono raggiungere gli ambienti naturali del sito.

Non solamente l'uomo può essere una causa biotica foriera di problematiche: altre specie possono minacciare la qualità degli habitat e l'equilibrio degli ecosistemi. È il caso delle specie esotiche (o alloctone) invasive. Come nella stragrande maggioranza delle acque interne d'Italia, abbondano le specie introdotte dall'uomo a fini alieutici. Tra queste alcune hanno assunto il carattere di invasive: si annoverano il persico sole Lepomis gibbosus, originario del Nord America, la sandra Sander lucioperca, originario dell'Europa settentrionale, e il ben noto siluro Silurus glanis, importato dall'Est Europa e oggetto di interventi di contenimento grazie a un progetto internazionale (Life Predator).

Fra gli animali possiamo citare anche la nutria Myocastor coypus, introdotta dal Sud America per la pelliccia e che arreca gravi danni alle colture soprattutto in pianura, e il gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii, noto come gambero killer per via del grande impatto che ha sulle popolazioni di anfibi tramite predazione e sulle popolazioni di gambero nativo, danneggiate dalla malattia fungina nota come “peste del gambero”. Altro caso evidente è quello della vongola cinese Corbicula fluminea, che sta decimando le popolazioni di molluschi autoctoni con incidenze fra il 70 e il 90%.

Nel regno vegetale si possono citare alcuni esempi lampanti: l’albero del paradiso Ailanthus altissima, introdotto in Europa dalla Cina nel ‘700 per rafforzare gli argini e per allevare la farfalla che si nutre delle sue foglie (il bombice dell’ailanto Samia cynthia) per produrre seta; l’albero delle farfalle Buddleja davidii, introdotta dall’Oriente a fini ornamentali e che da fine ‘800 ha colonizzato vari ambienti, tra cui molte zone umide; il falso indaco Amorpha fruticosa, importata dal Nord America e coltivata a scopo ornamentale dal XVIII secolo; il poligono del Giappone Reynoutria japonica, immesso ormai da secoli tramite la via della seta e giunto anche in Italia con grandi capacità di propagazione.

Si calcola che l’impatto delle specie esotiche invasive sia la terza causa di estinzione delle specie native (o autoctone). Ai primi posti si registrano la distruzione degli habitat e l’inquinamento. Ciò fa comprendere l’importanza delle azioni che si intraprendono ogni volta che si ha a che fare con una specie non nativa.

Accanto alle minacce che possono venire dall'esterno dell'area vi sono poi i processi naturali di trasformazione degli ambienti, come ad esempio l’interramento dei canneti. Si tratta di un’evoluzione inesorabile di questi ambienti che progressivamente accumulano biomassa vegetale, si arricchiscono man mano di arbusti per poi essere colonizzati da specie arboree sino a diventare dei boschi. In passato questo fenomeno era controbilanciato dalla formazione di nuove aree umide, ad esempio con le esondazioni di fiumi che riuscivano a creare nuovi ambienti adatti alla formazione di stagni e paludi. Oggi questa dinamica è assai più difficile e si tende necessario intervenire artificialmente per mantenere le poche zone umide relitte sul territorio. L'assenza di gestione può mettere a repentaglio la sopravvivenza di peculiari ambienti molto ristretti per estensione ma assai rilevanti in fatto di potere conservativo della biodiversità.

Modalità di accesso:

Accesso libero a piedi.

Indirizzo

Contatti

- Email: edilizia-privata@comune.angera.it

Ulteriori informazioni

Gestione

La Provincia di Varese è l’ente gestore della ZSC Palude Bruschera. La Città di Angera ha sottoscritto una convenzione nel dicembre 2024 per la collaborazione con la provincia.

Sono stati realizzati alcuni interventi nel 2015 da parte della provincia, con la realizzazione dell’area didattica (stagno e tettoia), la riapertura di uno stagno in un canneto e la posa di alcune bacheche informative ai principali ingressi.

Sui percorsi vige il divieto di accesso con mezzi motorizzati e nell’area è proibito il campeggio libero. I cani devono essere condotti al guinzaglio. Nelle acque interne al golfo dell’Isolino Partegora è vietato navigare con mezzi a motore: la zona è delimitata da boe.

Visita

L’ingresso principale è all’incrocio tra Via Arena e Via Pertini dove è possibile fruire di un ampio parcheggio prospiciente la scuola materna “Asilo Vedani”. Altri ingressi sono da Via Bruschera da Via Cascina Merla.

Nel sito sono mappati all'incirca 4 km di sentieri percorribili a piedi in totale sicurezza, in parte segnalati da cartellonistica. Sull’area “Vasche della Magnesia”, presso l’ingresso principale, è fruibile un piccolo stagno didattico con attigua struttura coperta. Nei pressi dei bacini di fitodepurazione sorge oggi l’unico capanno di avvistamento della Palude Bruschera.

Per una corretta fruizione dell'area si consiglia di seguire i percorsi tracciati sulla mappa. Ciò consentirà di arrecare il minor disturbo possibile alla fauna selvatica e permetterà di poter godere della natura in assoluto rispetto dell'ambiente, evitando di ritrovarsi in situazioni di pericolo.

Seguendo i sentieri si possono osservare tutti gli habitat presenti e alcuni dei luoghi di interesse storico-culturale segnalati qui sopra.

Le persone più interessate a scoprire i lati nascosti della palude possono affidarsi a qualche guida naturalistica oppure a un botanico o un faunista per apprendere i segreti degli ecosistemi presenti nel sito. Seguire le tracce degli animali e cercare di scoprire la presenza di piante tipiche della zona possono essere attività interessanti sia per i bambini sia per gli adulti appassionati di natura. Fare affidamento su un professionista che conosca a fondo il luogo garantisce anche piena sicurezza nella scoperta dei percorsi e delle aree meno visitate.

Per questo la Città di Angera nel 2024 e 2025 ha organizzato due BioBlitz nel mese di maggio, in collaborazione con il Parco Regionale Campo dei Fiori e l’assessorato all’ambiente.

Progetti

Nel 2023 la Città di Angera aderisce e sostiene il progetto "Canneti in rete" presentato dalla Provincia di Varese per indagare aspetti vegetazionali e faunistici della ZPS "Canneti del Lago Maggiore". Il progetto accresce le conoscenze relative all'area di progetto, in cui rientra anche la Palude Bruschera. Nella sezione "download" del sito di progetto è possibile scaricare la relazione finale e prendere visione degli studi intrapresi. All'ingresso della Palude Bruschera è posizionata una bacheca che illustra alcuni risultati.

Allegati

Pagina aggiornata il 20/12/2025